安全マネジメント

基本的な考え方

NSKグループは「安全」をコアバリューの一つに位置づけ、従業員の意識を高め、基本行動判断のよりどころとしています。従業員一人ひとりの安全を確保し、全ての従業員が安全に行動できるよう、NSKグループは安全理念に基づき、様々な取り組みを実施し、現状に満足することなく、常に安全レベルの向上を目指しています。

NSKグループの安全理念

全ての従業員およびNSKグループ内で働くビジネスパートナーの安全と健康を守る活動に取り組んでいます。いかなる業務よりも優先するのは「安全」であり、安全の上に企業活動が成り立っていることを理念で表現し、従業員一人ひとりのマインドの基本としています。グローバルに全ての職場で安全を確保し、安心して働ける、つまり「働きやすい職場」を自らが目指し行動します。

NSKグループの安全方針

NSKグループでは、安全方針に上記の3つの重点施策を掲げ、安全・安心・働きやすい職場づくりに取り組んでいます。「人づくり」として、2020年度より経営層にフェルトリーダーシップ(経営幹部の安全への想いを、従業員が感じることのできるリーダーシップ)を発揮してもらうため、「経営幹部コアバリューワークショップ」を実施しています。生産拠点では従業員によるワークショップを実施して相互啓発型の安全文化を醸成しています。「ハード対策」として、STOP6+2活動やリスクアセスメントを通じた設備や作業のリスク軽減に取り組み、重大災害の未然防止を図っています。外来工事業者や請負会社などのビジネスパートナーに対しても安全に作業ができる環境づくりに取り組んでいます。「コンプライアンス」では、安全保護具を作業者に支給し関係法令や作業手順書を遵守することはもちろん、労働災害や事故の未然防止につながる新たな取り組みを外部に積極的に発信することでより多くの企業、関連機関からの情報を収集し、新たなNSK標準として推進する取り組みを行っています。

体制

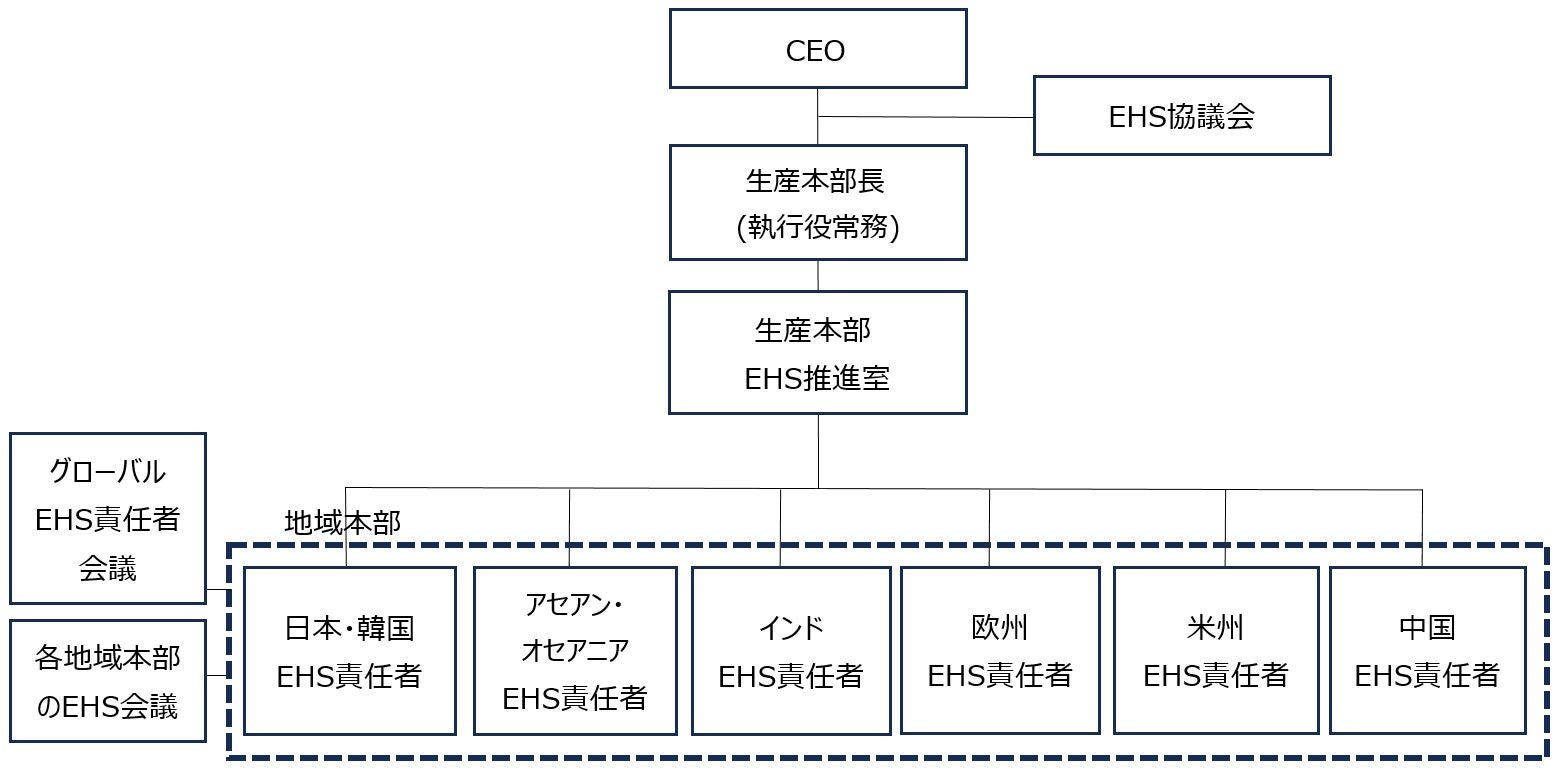

◆安全マネジメント推進体制

NSKグループは、CEOをトップとしてグローバル安全マネジメント体制を敷いています。安全マネジメント体制による諸活動は生産本部EHS推進室から各地域本部を通じてNSKグループ各社によって推進されています。

また各地域の課題推進にあたっては安全マネジメントの最高意思決定機関である「EHS協議会」(生産本部長、工場長、事業執行役員が参加)によって年次方針の決定と課題進捗協議を年4回行い、「グローバルEHS責任者会議」(各地域のEHS責任者が参加)と併せて2つの会議体を通して協議し、課題や取り組み内容の共有を図っています。

グローバルEHS運営体制

安全マネジメント体制

また日本では、会社・組合員が参画する「中央安全衛生協議会」や「安全衛生委員会」を開催し、労働災害の発生状況やその分析結果などを議題に取り上げています。

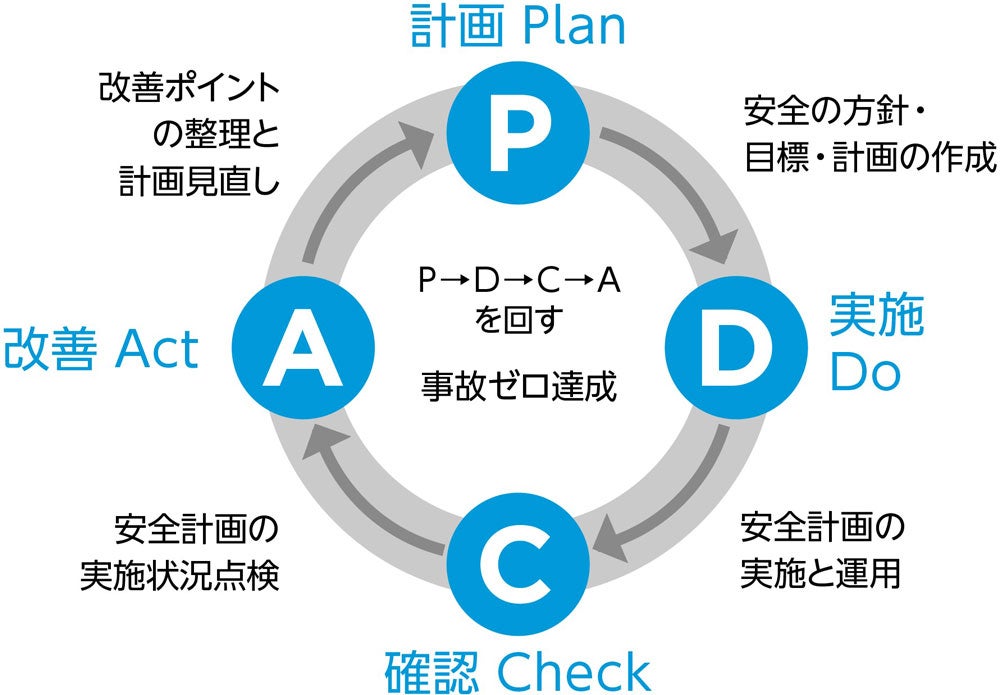

◆労働安全衛生マネジメントシステム

目標と実績

◆中期経営計画2026(MTP2026)目標、各年度の目標と実績

| 方針 | 人づくり | ハード対策 | コンプライアンス | |

|---|---|---|---|---|

| MTP2026 | 目標 |

|

|

|

| 2023年度 | 目標 |

|

|

|

| 実績 |

|

|

| |

| 2024年度 | 目標 |

|

|

|

◆休業度数率 目標と実績

| MTP2026 目標 | 2023年度 実績 |

|---|---|

| 0.10 | 0.28 |

※休業度数率=休業災害発生件数÷延べ実労働時間×1,000,000

休業1日以上の労働災害を休業災害と定義しています。

非継続事業(ステアリング事業)を含むグローバルの休業度数率は0.24となります。

労働安全の取り組み

NSKグループでは、個々の安全意識を高める取り組みとして、「継続的な安全意識向上活動」と「安全について考える時間を増やす活動」の両面で活動を進めています。「継続的な安全意識向上活動」としては、KYT実践、ヒヤリハット※提出、指差し呼称実践を継続的に職場で展開しています。KYT実践は、自職場の過去の災害事例やヒヤリハット事例を冊子にまとめ、朝礼などで全員が唱和することで活動のマンネリ化を防止しています。「安全について考える時間を増やす活動」は、自分事化、コアバリューコンタクト、安全に関するグループ活動を実施しています。グループ活動は、国内拠点を対象に年に2回、安全に関するテーマを設定し全員参加で改善活動を行い、優秀活動を表彰しています。

※事故には至らなかったものの、「ヒヤリ」や「ハッ」とした経験。

◆人づくり

安全文化醸成(NSK安全文化ワークショップ)

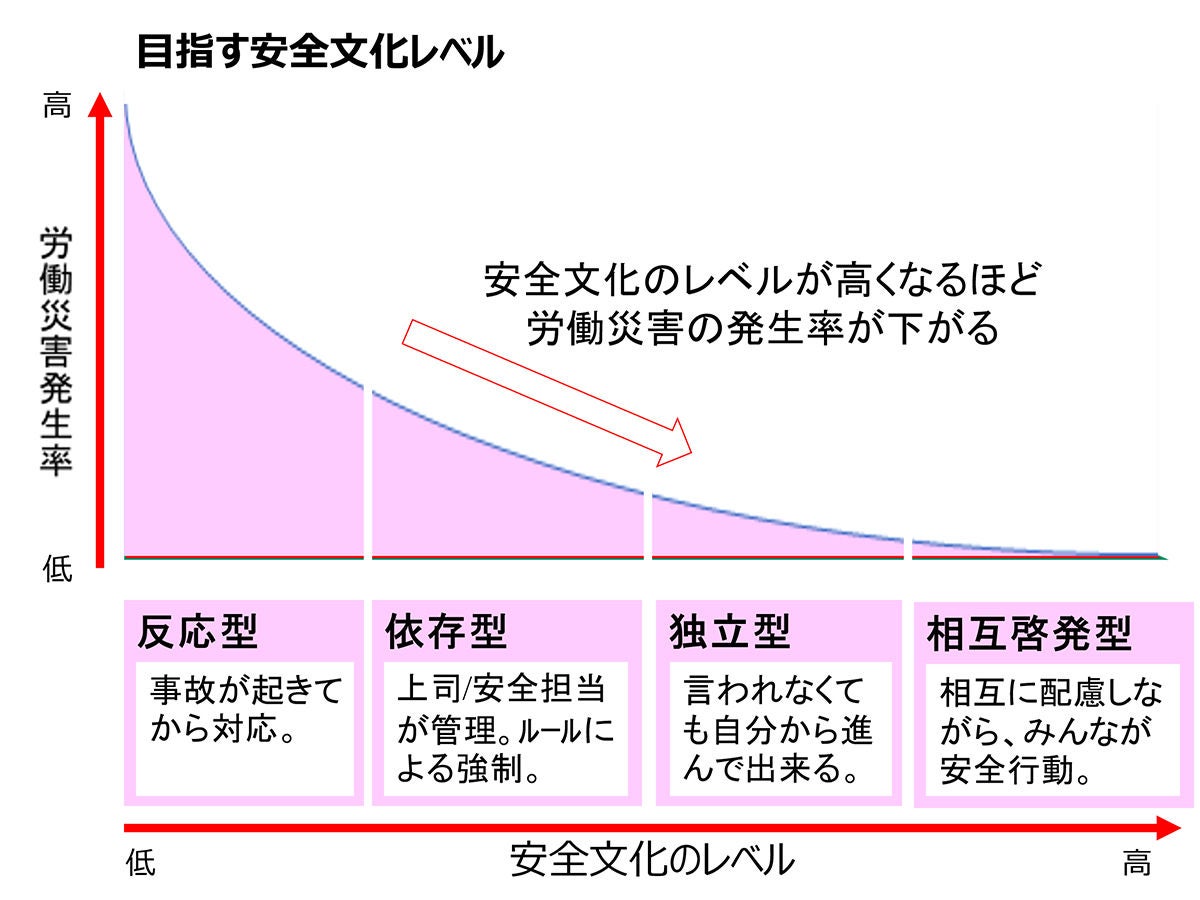

安全文化醸成の取り組みとして、NSK安全文化ワークショップを進めています。安全文化ワークショップの実施において、まず生産拠点毎に全従業員に対する安全文化アンケートを実施し、現状の安全文化レベルを判定すると同時に「組織体制」、「リーダーシップ」、「業務運営」の強みと弱みを分析します。次に従業員インタビューと現場観察を実施し、現地現物で改善のヒントを見つけます。そして部課長全員による2日間のワークショップを実施し、安全文化レベルを向上させるための行動計画を策定し実行します。独立型や相互啓発型といった安全文化レベルの高い拠点は労働災害発生率が低い傾向にあることから、継続的な安全文化レベルの維持向上につながる取り組みが必要と考えています。

自分達で決めた行動計画の実行と各階層への安全啓発を進めた後に、再度安全文化アンケートを実施し、安全文化レベルが向上したか、また強み弱みおよび行動計画の有効性を振り返り、更なる安全文化醸成につなげています。国内工場のみならず、グローバル工場にも展開を進め、NSKは「相互啓発型」の安全文化を目指し、これからも活動を進めていきます。

各部門でのコアバリューコンタクトの実施

NSKグループでは、2019年度以降、会議や打ち合わせ、朝礼等の冒頭にセーフティコンタクトを実施してきました。セーフティコンタクトは「安全に関する考え・想いを仲間と共有する活動」として、従業員が安全について考える時間を増やし、安全への感受性を高めることを期待しています。「身近な人から聞く話は共感しやすい」、「安全に対しこんな考え方があるのか、ということを再認識できる」との意見もあり、NSKグループの安全ツールとして継続してきました。

2022年度以降は、「セーフティコンタクト」を「コアバリューコンタクト」に拡大し、従業員がコアバリュー(安全・品質・環境・コンプライアンス)について考える時間を増やしています。

安全道場

NSKグループ全ての生産拠点に「安全道場」と名付けた施設を作り、労働災害の疑似体験機を使った教育を行っています。そこでは、NSKグループ内で実際に発生した労働災害や危険作業のリスクを認識し、正しい作業ルールを順守することで、一人ひとりが安全を優先することの大切さを学んでいます。安全道場は工場の全従業員を対象とし、毎年定期的に実施されています。運用手順はマニュアル化され、各国の工場に展開され安全文化の醸成に役立てています。最近では、VR(バーチャルリアリティ)による教育コンテンツも取り入れ、高所作業や火災現場といった疑似体験もできるようにしています。

安全帯ぶら下がり体験

安全道場でのVR安全教育

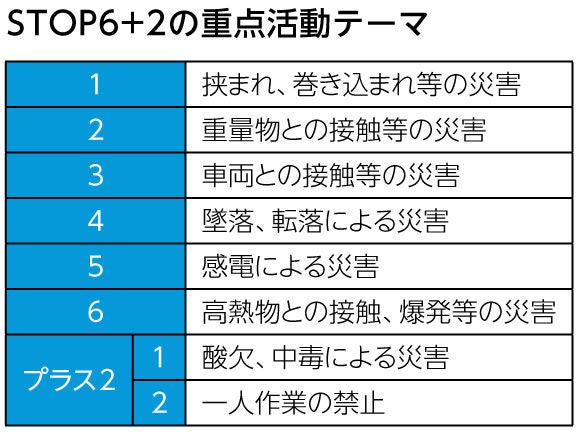

STOP6+2活動

NSKグループでは、重大災害未然防止として「STOP6+2」活動を展開しています。STOP6は重大災害を防止するための取り組みであり、製造業における災害事象を分類し重点活動を行うものです。その活動にNSKグループは、「酸欠、中毒による災害」と「一人作業の禁止」を追加し、「STOP6+2」活動を展開しています。

◆ハード対策

リスクアセスメント

NSKグループの生産現場では設備・機械のリスクアセスメントを進め、リスクが高いと評価された項目への対策を実施して労働災害リスクの低減を継続的に推進しています。

新規設備や新工程に対しても、開発段階からリスクアセスメントを実施することで安全性を高めています。現在は、外部団体の資格認証を取得したセーフティアセッサの育成を進めており、適正な知識と技能を備えた人材によるリスクの低減措置を図っています。現在、セーフティアセッサの累計人数は、約1000人となっており、社内の取得者数を増やす取り組みを継続的に進めています。

このような取り組みは中国地域にも展開を図っており、生産本部の社内講師が現地に出向き、実際の生産現場でリスクアセスメント実践を行いリスクアセスメントの定着およびレベル向上を図っています。

これにより、NSKグループ全体の労働災害発生件数は年々減少し、活動を開始した当初と比較すると半数以下にすることができました。

資格取得者へのリスクアセスメント技能向上社内研修の様子

◆コンプライアンス

動画での被災事例の共有

NSKグループの拠点で労働災害が発生した際はその情報が世界中の事業所のイントラネットに掲示され、再現動画を作成し、発生状況の詳細を確認することができるようにしています。このような取り組みにより各職場で「類似する作業や類似する状況はないか」といった自分達の職場に置き換えて考える「自分事化※」を推進しています。

過去に発生した労働災害を全員で共有することにより、再発防止に努めるとともに、安全意識を高めさらなる「安全・安心・働きやすい職場づくり」を推進しています。

※自分事化:物事や課題を自分のものとしてとらえ、主体的に取り組むこと、また自分自身がその仕事に関心を持ち、関わることを意味します。この自分事化を職場、従業員一人ひとりが実施することで、自分の周りの新たなリスクに気づき、安全環境の改善が進みます。職場内の安全に関するコミュニケーションも増加し、相互啓発型の安全文化醸成に役立っています。

災害再現動画一部抜粋

安全意識向上への貢献 (全国産業安全衛生大会)

NSKグループでは、機械安全の専門資格を取得した人材について、座学と生産現場でのリスクアセスメント実践を通じてリスクアセスメント推進リーダーを育成しています。またリスクアセスメント推進リーダーを中心に、国内の全ての生産設備について、リスクの抽出漏れを再点検するプロジェクトを展開しています。このような取り組みを通じ、リスクコミュニケーション(危険性の社内共有)が進み、現場で作業する従業員に対し、高いレベルで問題点の指摘や議論ができるようになりました。

現在、社内でセーフティアセッサの資格者は1000人を超え、国内外拠点で発生していた労働災害件数は活動を開始した2016年から6割減少する成果が生まれています。国内の休業度数率は0.11で製造業の平均水準を大きく下回っており、合理的なリスク評価とリスク低減が成果に表れています。これらの安全に関する人材育成と労働災害削減の事例を第83回全国産業安全衛生大会で共有しました。

第83回全国産業安全衛生大会での発表の様子

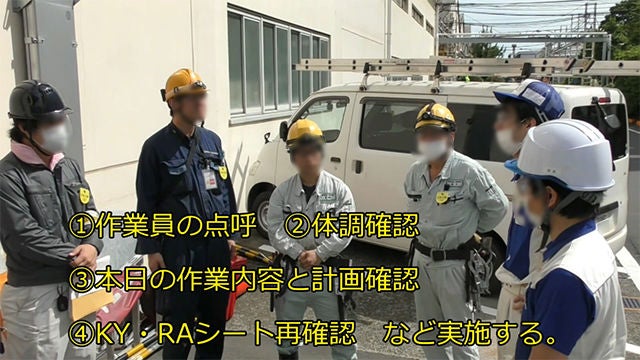

外来工事ガイドブック見直しおよび工事ルール再徹底

高所作業や火気使用作業など高リスク作業を実施する外来工事業者の安全確保のため、18項目からなる外来工事管理標準を制定し、定期的に規定・基準の見直しを図ることで、工事労働災害ゼロの継続を目指しています。具体的には、危険作業の際の立会い強化、工事責任者・作業責任者への事前教育内容のレベルアップ、作業ポイントチェックシートを活用した作業前の相互安全確認の実施などです。

これらの工事申請フローは、NSKで開発した外来工事管理Webシステムによって工事申請から工事完了までのプロセスが一元管理されると同時に当日の工事予定、工事場所がパソコン上でも確認できるなど効率化も図っています。

外来工事業者管理標準教育動画(一部抜粋)